「幸せってなぁに?」簡単なようで、これほど難しい問いもないだろう。アニメ映画『幸福路(こうふくろ)のチー』は、その問いに正面から取り組んだ映画であり、鑑賞後、私たちに何かを残してくれる作品だ。

同作は、2018年、東京アニメアワード(TAAF)に彗星のごとく現れた台湾のアニメ。TAAFでは長編コンペティション部門でグランプリを受賞した。その後も各国の映画祭で賞を獲っている。

全台湾が泣いた、いや、文化背景関係なく、世界中で涙を誘っている。なぜそんなに人々の胸を打つのか。まずは、ストーリーを見てみよう。

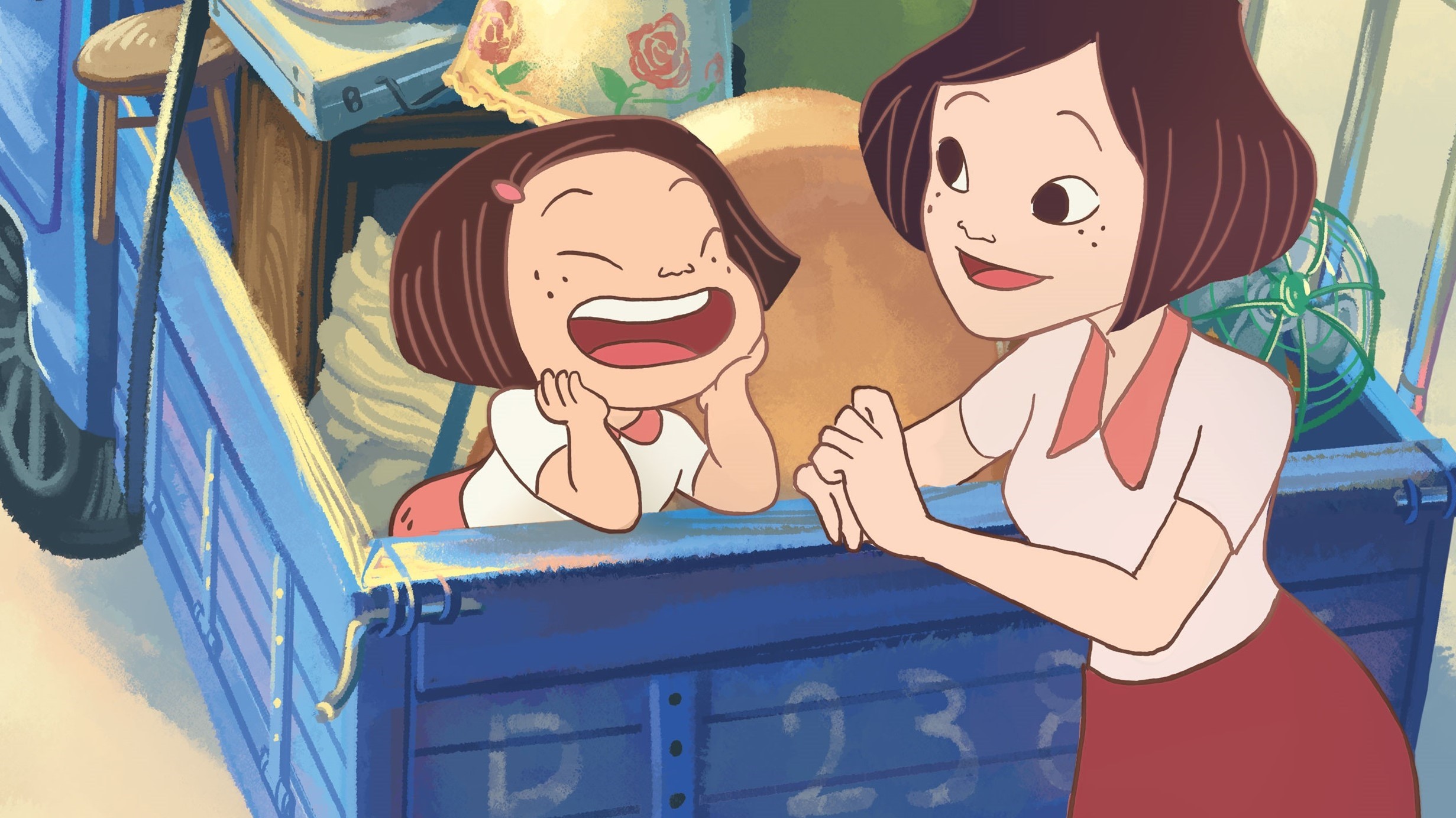

【ストーリー】「幸せってなぁに?」1970年代の台湾、荷物をいっぱい積んだトラックで家族と共に「幸福路」へと引っ越しをする少女チー。町の名前の通り慎ましいけれど “幸せ” が詰まった情景だ。

そして時は流れて現代。米国で暮らすようになったチーは祖母の訃報を受け、久しぶりに故郷・幸福路に戻る。名門大学を卒業し、米国で就職し、結婚もしたチー。順調な人生に見えるが、どこか自分を見失ったような面持ちだ。

そんなチーが幸福路で家族や懐かしい友人たちとの再会を重ね、過去を回想しながら “心の底で求めていたもの” を探していく……というものだ。

・なぜこうも胸を打つのか / 予告編だけで泣ける

そんな『幸福路のチー』が、 2019年11月29日より日本でも公開される。それに向けて、ストーリーを4分間に凝縮したダイジェスト版が公開されると、Twitterで「予告編だけでも泣けてしまう!」という声が多数あがることに。では、なぜこんなにも胸を打つのだろう。

それはチーを見ればわかる。チーの半生には、全てでなくてもどこか自身に重なる瞬間があるのだ。

どこまでも無敵な子供時代。成長につれ親が子の “幸せ” のために敷いたレールに疑問を抱き、自立しようともがいていく。そして大人になり改めて現実に目を向けると「自分で選択した道」のはずなのに、なぜかしっくりこない……

特にこの「しっくりこない部分」こそ「幸せ」とのギャップであり、私たちが意識するしないを問わず求め続けているものではないだろうか。

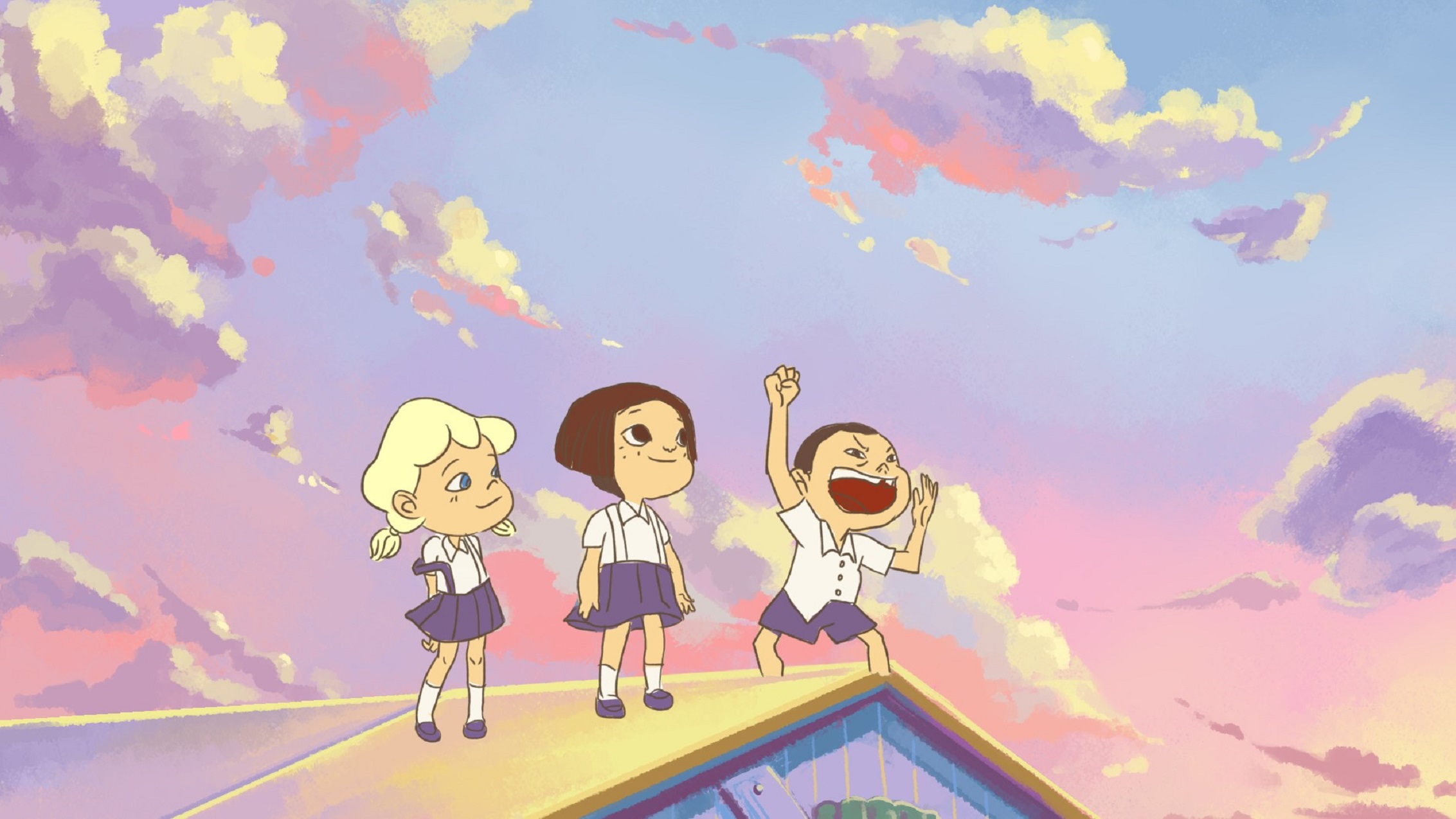

「幸せ」の定義は人によって異なる。客観的に見ると、チーは決して「持たざる者」ではないはずなのに、身寄りのない幼馴染のベティの方が満たされて見えるのはなぜなのだろうか。そして、人生の岐路に立ったチーが最後にとった選択とは……共感する人もいれば、結末に疑問を抱く人もいるかもしれない。それもまた掴むのが難しい「幸せの本質」なのだろう。

・日常に散りばめられた歴史のうねりとリアリティ

本作では、時代の描かれ方にも注目したい。映画の舞台は1970年代後半~2014年頃の台湾だ。日本でいわゆる「台湾ブーム」が始まった2011年以降はさておき、それ以前の台湾は1972年の国交断絶以降、多くの日本人にとってすっぽりと抜け落ちた時代であると言える。とくに今のポップな台湾ブームを支える層にとっては生まれる前の話なので、余計に遠い存在だ。

それがチーの視点を通すと、グッと身近な存在になる。劇中に登場する「学校での台湾語(母語)の禁止」「お兄さんの警察でのお茶会」「民主化デモ」「陳水扁の総統選挙勝利による国民党の一党独裁の終了」……今では歴史的な評価がついているどんな出来事も、チーにとっては日常の延長だ。それらの事件を目の当たりにしながらも変わらず学校に行き、友達と夢を語る。その日常にリアリティが感じられるのだ。

・クスっとくる小ネタもたくさん!

そして、そのリアリティをさらに観客に引き寄せてくるのが「小ネタ」である。劇中のテレビのナレーション、部屋の壁など細かい部分にも注目してほしい。私も、ベティの部屋に貼られているポスターには「あっ!」と思わず身を乗り出してしまった! 一見、意味のない背景のような描写のなかにも、現実とリンクする仕掛けでいっぱいなのだ。

また幼いチーの空想のなかで『ガッチャマン』が登場する。これは特に私たち日本人に「チーが幼少期を過ごした台湾は同じ世界線だった」を感じさせてくれる場面のひとつだろう。

『幸福路のチー』は、人間誰もが共感する普遍性と台湾の歴史的な大きなうねりを織り交ぜて描かれた作品だ。台湾好きの人も、そうでない人も胸打たれる場面があるのではないだろうか。

・今回紹介した作品の情報

作品名 『幸福路のチー』

劇場情報 11月29日より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町他 全国順次ロードショー

提供:竹書房、フロンティアワークス/配給:クレストインターナショナル

参考リンク:『幸福路のチー』公式サイト

執筆:沢井メグ

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

▼日本語吹替版の4分間のダイジェスト映像

▼予告編

沢井メグ

沢井メグ

【動画あり】EXILE AKIRAとリン・チーリンの結婚式でのキスシーンが幸せすぎる! 直視できないレベルの幸せオーラに「これが本当の愛だ!」と話題

【動画あり】EXILE AKIRAとリン・チーリンの結婚式でのキスシーンが幸せすぎる! 直視できないレベルの幸せオーラに「これが本当の愛だ!」と話題 【どう思う?】三代目JSBの新曲MVにEXILE AKIRA と リン・チーリン夫妻が出演! ネットでは絶賛の一方で「三代目が見たかった」「公私混同つらい」との声も

【どう思う?】三代目JSBの新曲MVにEXILE AKIRA と リン・チーリン夫妻が出演! ネットでは絶賛の一方で「三代目が見たかった」「公私混同つらい」との声も 【問題作】MCU最新映画『シャン・チー / テン・リングスの伝説』は「史上最もマーベルっぽくない作品」である

【問題作】MCU最新映画『シャン・チー / テン・リングスの伝説』は「史上最もマーベルっぽくない作品」である ローソンさん、子供のワガママみたいなスイーツを発売してしまう! 新発売の「マウントプリンバスチー」は美味いが圧倒的に食べづらい

ローソンさん、子供のワガママみたいなスイーツを発売してしまう! 新発売の「マウントプリンバスチー」は美味いが圧倒的に食べづらい 【検証】マクドナルドのてりやきマックバーガー3種を食べ比べ!「ヒーヒーてりやき」「チーチーてりやき」「てりやき」の中で一番ウマイのはこれだ!!

【検証】マクドナルドのてりやきマックバーガー3種を食べ比べ!「ヒーヒーてりやき」「チーチーてりやき」「てりやき」の中で一番ウマイのはこれだ!! 【悲報】かっぱ寿司、ついに池袋に進出するも場所がヤバイ / カッパ「この戦争が終わったら結婚するんだ」

【悲報】かっぱ寿司、ついに池袋に進出するも場所がヤバイ / カッパ「この戦争が終わったら結婚するんだ」 土日を使った「ガチ週末海外」は可能なのか? 誰にも言わず行ってみた / タイ・バンコク編(現地滞在23時間)

土日を使った「ガチ週末海外」は可能なのか? 誰にも言わず行ってみた / タイ・バンコク編(現地滞在23時間) 【襲来】マックにハワイアンしに行ったら、向かいのコメダのとんでもないムーヴに気付いてしまった

【襲来】マックにハワイアンしに行ったら、向かいのコメダのとんでもないムーヴに気付いてしまった 日傘はわずらわしいのでアマゾンで「菅笠」を買ったら日除けに最適だった!! でも唯一の弱点が……

日傘はわずらわしいのでアマゾンで「菅笠」を買ったら日除けに最適だった!! でも唯一の弱点が…… かつて5時間待ちだった『ゴディパン』が今「時間帯によって行列なしで買える」らしい → 行ってみた → 行列よりスゴイものを見た

かつて5時間待ちだった『ゴディパン』が今「時間帯によって行列なしで買える」らしい → 行ってみた → 行列よりスゴイものを見た もう何年ノーメンテで使われ続けているのか不明なシャワーヘッドの内部が、おぞましいことになっていた / 皆さんも気を付けた方が良い

もう何年ノーメンテで使われ続けているのか不明なシャワーヘッドの内部が、おぞましいことになっていた / 皆さんも気を付けた方が良い Amazonで買った「1秒で15度下がるネッククーラー」を使ってみた / 半導体冷却プレートと上下気流のコンボでクーラー並みに冷えるらしい!

Amazonで買った「1秒で15度下がるネッククーラー」を使ってみた / 半導体冷却プレートと上下気流のコンボでクーラー並みに冷えるらしい! 【無料】ガリガリ君の工場見学が最強に面白い! 話題の「20分間食べ放題」で激レアアイスを食べてきたぞ

【無料】ガリガリ君の工場見学が最強に面白い! 話題の「20分間食べ放題」で激レアアイスを食べてきたぞ Amazonベストセラー1位の「ビニールプール」が良すぎる! 空気入れ不要の折りたたみ式で大人も楽しめる / サウナの水風呂にもいいかも

Amazonベストセラー1位の「ビニールプール」が良すぎる! 空気入れ不要の折りたたみ式で大人も楽しめる / サウナの水風呂にもいいかも 【車の暑さ対策】スリーコインズの「CARエアコン用ファン」 を実際に使ってみた / 走行中に使ってはいけない謎機能が凄いんですけど…

【車の暑さ対策】スリーコインズの「CARエアコン用ファン」 を実際に使ってみた / 走行中に使ってはいけない謎機能が凄いんですけど… 【工場直売所】早朝でも深夜でも! 美味しいデニッシュ食パンを24時間年中無休で販売している「モン・シェール アヴニール」

【工場直売所】早朝でも深夜でも! 美味しいデニッシュ食パンを24時間年中無休で販売している「モン・シェール アヴニール」 日本一のスーパー銭湯!「舞浜ユーラシア」に行ってみたら、ある意味ディズニーランドより夢の国だった

日本一のスーパー銭湯!「舞浜ユーラシア」に行ってみたら、ある意味ディズニーランドより夢の国だった 【穴場】スタバの桃フラペに気を取られていたら…今年もドトールがとんでもないものを出していた / あのミルクレープも…

【穴場】スタバの桃フラペに気を取られていたら…今年もドトールがとんでもないものを出していた / あのミルクレープも… 「日本一食事が美味しい」というスーパー銭湯湯楽の里に行ってみたら、食事どころじゃなかった / JFA夢フィールド幕張温泉

「日本一食事が美味しい」というスーパー銭湯湯楽の里に行ってみたら、食事どころじゃなかった / JFA夢フィールド幕張温泉 【謝罪】会社の汚れたアルミ鍋を「オキシ漬け」したまま20時間も放置してしまった結果 → 泣いた

【謝罪】会社の汚れたアルミ鍋を「オキシ漬け」したまま20時間も放置してしまった結果 → 泣いた 「ゴディバ」のクリスマスケーキ(6264円)を買ってみたら想像の100倍くらい小さくてビビった

「ゴディバ」のクリスマスケーキ(6264円)を買ってみたら想像の100倍くらい小さくてビビった 新品デニムを「オキシ漬け」したまま約15時間放置したらこうなった

新品デニムを「オキシ漬け」したまま約15時間放置したらこうなった 【嘘やろ】初めて「しゃぶ葉」の平日ディナーに行ったら今までめちゃくちゃ損してたことに気付いた

【嘘やろ】初めて「しゃぶ葉」の平日ディナーに行ったら今までめちゃくちゃ損してたことに気付いた 【マジかよ】業務スーパーで「国産のおせち」を買いに行ったらこうなった

【マジかよ】業務スーパーで「国産のおせち」を買いに行ったらこうなった 【新商品】100円ローソンに「バスチー」登場ッ! 本家ローソンと食べ比べた結果…

【新商品】100円ローソンに「バスチー」登場ッ! 本家ローソンと食べ比べた結果… 【台湾美女】ビビアン・スーだけじゃない! 奇跡の42歳 “リン・チーリン” がホンマ女神 / 美貌がつまった慈善カレンダーを発売! その心もマジ女神

【台湾美女】ビビアン・スーだけじゃない! 奇跡の42歳 “リン・チーリン” がホンマ女神 / 美貌がつまった慈善カレンダーを発売! その心もマジ女神 ローソンの『バスチー』がアイスになった! ネットで流行った「凍らせバスチー」とどう違うの? 食べ比べてみた

ローソンの『バスチー』がアイスになった! ネットで流行った「凍らせバスチー」とどう違うの? 食べ比べてみた 【悲報】マクドナルド、たまご不足で「てりたま」が一部店舗から消滅へ → 代打『チーチーてりやき』を食べてみた結果…

【悲報】マクドナルド、たまご不足で「てりたま」が一部店舗から消滅へ → 代打『チーチーてりやき』を食べてみた結果… さけるチーズを切って焼いたら天国が見えた / 約5分で作れる雪印メグミルク公式の最強アレンジレシピ!!

さけるチーズを切って焼いたら天国が見えた / 約5分で作れる雪印メグミルク公式の最強アレンジレシピ!! 松屋が「たっぷりチーズ牛めし」と「キムチーズ牛めし」でチー牛業界に参入! レジェンド”すき家のチー牛” vs “松屋のチー牛”

松屋が「たっぷりチーズ牛めし」と「キムチーズ牛めし」でチー牛業界に参入! レジェンド”すき家のチー牛” vs “松屋のチー牛” 【禁断の味】ローソンのバスチーに砂糖ぶっかけてガスバーナーで炙ったら後戻りできない美味さの食べ物になった 『バスチーブリュレ』

【禁断の味】ローソンのバスチーに砂糖ぶっかけてガスバーナーで炙ったら後戻りできない美味さの食べ物になった 『バスチーブリュレ』 【君の名は。】新海誠監督の発言がド正論すぎると話題 →「キャッチーすぎる」「そりゃ100億売れるよ」という声に対し……

【君の名は。】新海誠監督の発言がド正論すぎると話題 →「キャッチーすぎる」「そりゃ100億売れるよ」という声に対し…… あのプレミアムロールケーキを超えた!? ローソンの爆売れ新商品『バスク風チーズケーキ BASCHEE(バスチー)』を食べてみた感想

あのプレミアムロールケーキを超えた!? ローソンの爆売れ新商品『バスク風チーズケーキ BASCHEE(バスチー)』を食べてみた感想 本日11/24発売のファミマ新商品「プレミアムとろっとチーズケーキバウム」はレンチンで劇的にウマくなる!

本日11/24発売のファミマ新商品「プレミアムとろっとチーズケーキバウム」はレンチンで劇的にウマくなる! 【検証】「ペヤングやきそば味」のチータラは再現性がすごい! 逆にペヤングにチーズを入れたら美味いのでは? と思って確かめたら…

【検証】「ペヤングやきそば味」のチータラは再現性がすごい! 逆にペヤングにチーズを入れたら美味いのでは? と思って確かめたら…