例えば少しだけ開いたふすま。例えば風呂場の鏡に映る自分の背後。例えばどうしても気になるのに、のぞくことができないベッドの下の空間。ちょっと聞いただけで情景がありありと想像できて、ゾッとするようなシチュエーションがある。日本人が共有する「恐怖の共通言語」とでもいおうか。

得体の知れない怪物が襲ってくるといった直接的な脅威で人をパニックにするのがハリウッド映画だとすれば、「なにかが起きそうな不気味な予感」だけで怖がらせるのがジャパニーズホラーだ。しかもその舞台は、どこにでもある団地だったり学校だったり、日常の延長線上にある。

Netflixオリジナルドラマ『呪怨:呪いの家』が怖いと話題になっている。怪談の季節にジャパニーズホラーはいかがだろうか。同作にちなんで「家」にまつわる作品3選をご紹介したい。

・『呪怨:呪いの家』(全6話 / 2020年)

ジャパニーズホラーの金字塔『呪怨』シリーズの最新作にして「前日譚」となるシリーズ。佐伯家が住んでいた「家」そのものの歴史に迫る。

この作品の特徴であり、恐怖の増幅装置として挙げられているのが、1980年代〜90年代に実際に起きた凶悪事件と物語がオーバーラップする点。「どこまでが実話で、どこからがフィクションなのか……?」と境界線がなくなるような感覚を抱く。

少し例を挙げるだけでも、名古屋妊婦切り裂き殺人事件、連続幼女誘拐殺人事件、東電OL殺人事件、女子高生コンクリート詰め殺人事件、神戸連続児童殺傷事件、地下鉄サリン事件と、明らかにモチーフになっていたり、あるいは不穏な時代背景をにおわせるニュースとして作中に現れる。

ドラマを見る前にこれらの犯罪史を知っておくと、より理解が深まるが……中には本当にいたたまれない気持ちになる事件もある。実在の事件を娯楽作品として消費することへの賛否は常にあるだろう。

よく知られた事実かもしれないが、『呪怨』シリーズはオリジナルビデオから始まっており、口コミの人気から劇場版が制作された。元祖ともいえる「ビデオ版」は、その映像技術のつたなさが酷評されることもある。しかし一方で、自主製作映画のような映像の荒さ、地味なカメラワーク、役者のあかぬけない演技などが「かえって恐怖をあおる」という高評価もまたある。筆者も同感だ。

『呪怨:呪いの家』では第1話が1988年から始まることから、あえて古くさい、ちょっと色あせたような映像で物語が進んでいく。それがまた不気味で、記憶の中の「昭和」や「平成」と一致してリアルである。

家に関わった人々の運命が、オムニバス形式で語られていくパターンは健在。ただ、1話およそ30分というかなりのハイペースで物語が進んでいくため、登場人物の相関を把握するのがちょっと大変かもしれない。筆者も1度では理解できなかった。

本当に怖いのは怨霊か、それとも人間か。シリーズのファンには今さらいうまでもないが、凄惨(せいさん)な描写もあるので苦手な方はご注意を。視聴にはNetflixの会員になる必要があるが、この夏ぜひご覧いただきたい。

・『残穢(ざんえ)-住んではいけない部屋-』(2016年)

小野不由美氏のホラー小説を映像化。小説家である「私」のもとに、読者の「久保さん」から手紙が送られてくるところから物語が始まる。久保さんが1人暮らしをしている部屋で奇妙なことが起こるというので、過去になにかあったのではないかと調査を始めるのだが……

前半は推理小説のように淡々と謎解きが進んでいく。自分の住んでいるところには、必ず前住人があり、その前にはさらに住人があり……という当たり前の事実が急に空恐ろしくなってくる作品。

古い日本家屋の怖さはもちろん、一見こぎれいなマンションであっても、あるいは新築でさえ「家」というものの怖さがよく出ている。また精神障害者の私宅監置や座敷牢、孤独死といった日本社会の闇も垣間みえる。

原作を読むと明らかだが、「私」が小野不由美氏自身であるかのように描写され、これも「どこからがフィクションか」がわからなくなる巧みな仕掛けがある。

「私」あるいは小野不由美氏が過去に書いていた「悪霊シリーズ」(講談社ティーンズハート)は、子ども向けでありながら現在のホラー作家としての片鱗(へんりん)を感じさせる名作揃いだ。

中でも、講談社ホワイトハートに移って少し作風を変えた「悪夢の棲む家」は、今回同様に「家」をテーマにした傑作。コミカライズもされている。『残穢』に関しても、ぜひ原作を読んでその魅力に触れていただきたい。

・『仄暗い水の底から』(2002年)

いつのまにか公開から18年も経ってしまい、もはや古典といってもいいかもしれない。『リング』や『呪怨』のようにシリーズ化されず完結しているために、過去の作品になってしまっている感があるが、今見ても良作だ。

黒木瞳さん主演。幼い娘と引っ越してきたマンションで怪奇現象に見舞われつつも、子どもを守ろうと必死になる少し情緒不安定な母親役を演じている。「気のせいだ」と思おうとしても無視できない怪異と、不利になっていく離婚調停という2つの出来事のあいだで、ギリギリのせめぎ合いを名演。

ホラー作品でありながら人間的なテーマがあり、母が子を思う心、そして子が母を求める心が作品の核だ。

もう1つ、この作品の秀逸なところはタイトルにもある水の表現である。「画面の湿度」という言葉で表現されることもあるが、一貫して作品全体に流れる空気の重さ、湿り気は他の作品の追随を許さない。終始じっとりと絡みつくような空気感で、カラッと乾燥する場面がほとんどないのだ。

古びた無機質なマンション、幼女行方不明事件、雨もり、エレベーターの防犯カメラ、空室から聞こえる子どもの足音……と不気味な要素には事欠かない。これらのキーワードに引っかかった方は1度ご鑑賞を。

・部屋や土地に宿るもの

上記3作品とも「家」や「転居」が怪異の元凶になっている。このようなシチュエーションが多いのは、ずばり視聴者が共感できるからだろう。誰しも同じような経験があるからなのだ。

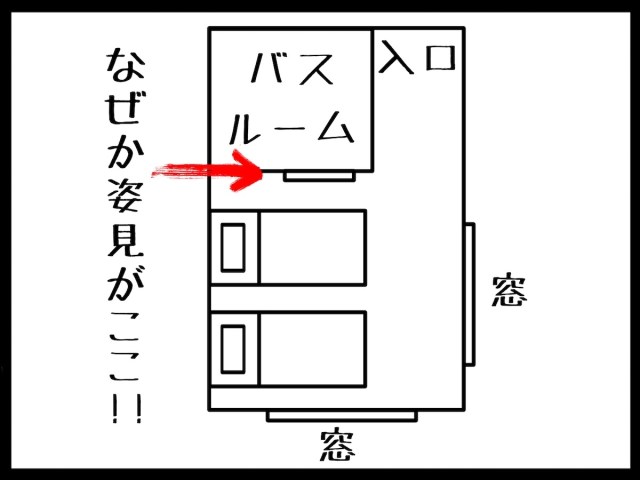

ちなみに筆者は、住まいとして変な物件にあたったことはないがホテルならある。20代前半、母親と2人旅で札幌市のシティホテルに泊まったときのこと。到着は夜だったのでカーテンは閉まっていたが、窓が2面にある広い角部屋で、掃除も行き届いており一見すると気になるところはなかった。

しかし奇妙なことに、本来は入口付近にあるべき姿見が、部屋全体を映すようにベッド脇にある。ベッドに横になると自分が映るのでめちゃくちゃ気になる。旅行気分に水を差すので口には出さなかったものの、鏡をおおうように洋服を掛けてみたりと悪あがきもしてみた。が、実際には何事もなく一夜が過ぎた。

翌朝、カーテンを開けてみてびっくり。眼下に広がるのは墓地。そして鏡は墓地の方を向いているのだった……。

数週間後、なにげなく旅の思い出話をしていたときに、ふと母が「あのホテル、変だったねぇ」と言い出した。「楽しい旅行だからいわなかったけど、よっぽどフロントに頼んで部屋を替えてもらおうかと思った」という。

母も母で、具体的になにかを見聞きしたわけではないが、違和感を抱いていたらしい。2人とも信心深い方ではなく、大雑把な性格なのでそのまま一夜を過ごしたが、きっと敏感な人ならいろいろ体験するのだろう。

そういった「気になるホテル」にあたるのが嫌で、キャンピングカーを買うに至るのだが……それはまた別の話だ。

・さらなる恐怖を求めて

上記の3作品は、ホラー映像作品の中では文句なしの良作であるが、同時に「完璧ではない」とも感じている。肝心なところでハリウッド的な力技を発動してしまい惜しい部分もある。力技は、よほど突き抜けたものがなければ興ざめしてしまう。

突き抜けの好例といえば、『リング』1作目のラストシーン。「んなわけあるか!」と理性では思いながらも、その迫力とおぞましさは衝撃だった。

個人的な考えなのだが、ホラー映画に幽霊そのものは登場しなくていい。「○○の祟りです」という理由づけも必要ない。想像力だけで楽しめるのだ。私たちの回りには十分に「不気味なこと」があふれていて、ほんのちょっときっかけを与えてくれるだけで、共感することができるのだから……。

冨樫さや

冨樫さや

『呪怨』とかマジで無理!「恐がりな人あるある」48連発

『呪怨』とかマジで無理!「恐がりな人あるある」48連発 最恐映画シリーズ「呪怨」の公式インスタがほのぼのしすぎて怖さゼロだと話題

最恐映画シリーズ「呪怨」の公式インスタがほのぼのしすぎて怖さゼロだと話題 【炎上】映画『がっこうぐらし!』がサイト開設と同時に批判殺到している理由

【炎上】映画『がっこうぐらし!』がサイト開設と同時に批判殺到している理由 【閲覧注意】ショック! 池袋北口の路上に巨大な心霊写真が祀られていた!! Byクーロン黒沢

【閲覧注意】ショック! 池袋北口の路上に巨大な心霊写真が祀られていた!! Byクーロン黒沢 説明してくれ! 彼女が語る妙に引っかかる怖い話! 四コマサボタージュR第358回「モメそうな怪談」

説明してくれ! 彼女が語る妙に引っかかる怖い話! 四コマサボタージュR第358回「モメそうな怪談」 【本日発売】かつやの新作「ウルトラエッグカツ丼」は朝昼兼用のタイパ飯! だが完食する頃には卵の存在を忘れている

【本日発売】かつやの新作「ウルトラエッグカツ丼」は朝昼兼用のタイパ飯! だが完食する頃には卵の存在を忘れている 炊飯器で「サイゼリヤ」を再現したい! AI考案のディアボラ風チキンを試したら「パラレルワールドの味」になった

炊飯器で「サイゼリヤ」を再現したい! AI考案のディアボラ風チキンを試したら「パラレルワールドの味」になった オープン直後から行列! 不二家の新業態カフェ「ペコちゃんmilkyタイム」に初日突撃してみた / お得なハッピーバッグも開封!

オープン直後から行列! 不二家の新業態カフェ「ペコちゃんmilkyタイム」に初日突撃してみた / お得なハッピーバッグも開封! 【4コマ】魔王軍はホワイト企業 1927話目「新人時代⑤」

【4コマ】魔王軍はホワイト企業 1927話目「新人時代⑤」 【抜き打ち検査】コンビニ3社のミックスサンドに『断面詐欺』はあるのか? 詐欺は無かったが「各社の思惑」が数字にダダ漏れていた

【抜き打ち検査】コンビニ3社のミックスサンドに『断面詐欺』はあるのか? 詐欺は無かったが「各社の思惑」が数字にダダ漏れていた 【一部店舗限定】牛角の食べ放題専門店で「ランチ1980円コース」を頼んだらこうなった

【一部店舗限定】牛角の食べ放題専門店で「ランチ1980円コース」を頼んだらこうなった 【3月31日閉店】半世紀以上の歴史に行列。駅のホームの立ち食いラーメン「西新井らーめん」を食べたら都内だけど旅情を感じた

【3月31日閉店】半世紀以上の歴史に行列。駅のホームの立ち食いラーメン「西新井らーめん」を食べたら都内だけど旅情を感じた 【検証】セブンイレブンの「すじこのおにぎり」にほぼすじこが入っていないと話題 → 10個買って確かめてみた

【検証】セブンイレブンの「すじこのおにぎり」にほぼすじこが入っていないと話題 → 10個買って確かめてみた 【朝食ビュッフェ無料】1泊6900円で泊まれる「コンフォートホテル横浜関内」が本当に良かった

【朝食ビュッフェ無料】1泊6900円で泊まれる「コンフォートホテル横浜関内」が本当に良かった 【4コマ】魔王軍はホワイト企業 1924話目「新人時代②」

【4コマ】魔王軍はホワイト企業 1924話目「新人時代②」 60分2000円のシャトレーゼのスイーツバイキング知ってる? 平日にひとりで行ったら、情けない結果になった

60分2000円のシャトレーゼのスイーツバイキング知ってる? 平日にひとりで行ったら、情けない結果になった 【Amazon】最大68%オフ! 価格が一気に下がった注目アイテム24選(3月2日)

【Amazon】最大68%オフ! 価格が一気に下がった注目アイテム24選(3月2日) 非公開: 【Amazon】最大60%オフ! 価格が一気に下がった注目アイテム11選(2月24日)

非公開: 【Amazon】最大60%オフ! 価格が一気に下がった注目アイテム11選(2月24日) 歌舞伎町のど真ん中、女性客に囲まれて「おひとりさま食べ放題」を体験 → 浮きまくる中で得た学びについて

歌舞伎町のど真ん中、女性客に囲まれて「おひとりさま食べ放題」を体験 → 浮きまくる中で得た学びについて 【検証】10年間ほぼ毎日飲んでる「コーヒー」を1週間断ってみたらこうだった

【検証】10年間ほぼ毎日飲んでる「コーヒー」を1週間断ってみたらこうだった 【雑草対策】カインズで598円「撒くだけで防草できる人工砂」の効果がヤバ過ぎた / お財布にも環境にも優しい超画期的アイテム

【雑草対策】カインズで598円「撒くだけで防草できる人工砂」の効果がヤバ過ぎた / お財布にも環境にも優しい超画期的アイテム 【検証】「スタバはどのサイズを頼んでも量は一緒」という動画が出回る → 実際に試してみた

【検証】「スタバはどのサイズを頼んでも量は一緒」という動画が出回る → 実際に試してみた オニヤンマのフィギュアが虫よけになるってほんと? 2週間かけて試してみた正直な感想

オニヤンマのフィギュアが虫よけになるってほんと? 2週間かけて試してみた正直な感想 何も期待せず「カメムシブロック」ってスプレーを窓に吹いたら後日ヤバイことになっていた【100万円の古民家】

何も期待せず「カメムシブロック」ってスプレーを窓に吹いたら後日ヤバイことになっていた【100万円の古民家】 【オカルト記念日】思わず絶叫するおぞましさ、おすすめエクソシスト映画3選!(ネタバレなし)

【オカルト記念日】思わず絶叫するおぞましさ、おすすめエクソシスト映画3選!(ネタバレなし) 余計なことすんな! サービスした呪術師! 四コマサボタージュBYD第317回「古き大衆食堂の店主のような人情味溢れる呪い師」

余計なことすんな! サービスした呪術師! 四コマサボタージュBYD第317回「古き大衆食堂の店主のような人情味溢れる呪い師」 【実話ホラー】某巨大掲示板で人を呪いまくっていた同僚のその後が意外すぎた / スカッとしないジャパン

【実話ホラー】某巨大掲示板で人を呪いまくっていた同僚のその後が意外すぎた / スカッとしないジャパン 【ライフハック】昔見たホラー映画のトラウマを今も引きずってる大人がやるべきこと・逆に絶対ダメなこと

【ライフハック】昔見たホラー映画のトラウマを今も引きずってる大人がやるべきこと・逆に絶対ダメなこと 【ガチ連載】初心者が作る「週刊デアゴスヌーピー」第88号:スヌーピーの女きょうだいが『呪術廻戦』の呪霊みたいで怖くて泣いた編

【ガチ連載】初心者が作る「週刊デアゴスヌーピー」第88号:スヌーピーの女きょうだいが『呪術廻戦』の呪霊みたいで怖くて泣いた編 昔のノリは通用しない! 画面から出てくる平成の名物幽霊に起こってそうなこと! 四コマサボタージュBYD第151回 「じっくり怖がれ」

昔のノリは通用しない! 画面から出てくる平成の名物幽霊に起こってそうなこと! 四コマサボタージュBYD第151回 「じっくり怖がれ」 25年前に描かれたホラー漫画がまるで新型コロナの予言! 関よしみ『ウイルスの牙』の先見性に驚く

25年前に描かれたホラー漫画がまるで新型コロナの予言! 関よしみ『ウイルスの牙』の先見性に驚く 【閲覧注意】世界中を震え上がらせた「狂気の殺人ピエロ」が再び! 次々と人を襲う動画が怖すぎる

【閲覧注意】世界中を震え上がらせた「狂気の殺人ピエロ」が再び! 次々と人を襲う動画が怖すぎる ホラー映画『死霊館 エンフィールド事件』に関するドッキリを仕掛けたらこうなった! 最後には仕掛け人が痛い目に遭うハメに!!

ホラー映画『死霊館 エンフィールド事件』に関するドッキリを仕掛けたらこうなった! 最後には仕掛け人が痛い目に遭うハメに!! 映画版「シャイニング」の知られざるあれこれ / 公開から30年後も続く呪い

映画版「シャイニング」の知られざるあれこれ / 公開から30年後も続く呪い